Una delle costruzioni più grandi mai realizzate dall'uomo. S'innalza verso il cielo da parecchie migliaia di anni nella piana di Giza in Egitto.

Le sue misure sono: lato settentrionale 230 m e 25.05 cm, lato occidentale 230 m e 35.65 cm, lato orientale 230 m e 39.05 cm ed infine lato meridionale 230 m e 45.35 cm, per una altezza di 146 m. Il tutto per un peso di circa 6.000.000 di tonnellate e un' area di 13.1 acri. Gli angoli alla base sono quasi perfetti: angolo sud-est 89° 56'e 27", quello di nord-est 90° 3' 2", quello di sud-ovest 90° 0' 33", e quello di nord-ovest 89° 59' 58" (appena due secondi d'arco di differenza).

Secondo stime affidabili, la Piramide consiste di un totale di circa 2.300.000 blocchi di pietra calcarea e granito, con pesi che variano dalle 2.5 tonnellate alle 70 tonnellate. Non solo, ma bisogna aggiungere anche un rivestimento simile a uno specchio di 22 acri costituito, da 115.000 pietre lucidissime, ciascuna del peso di 10 tonnellate, che originariamente coprivano tutte e quattro le facciate. Dopo essere stata staccata da un violento terremoto nel 1301 a.C., la maggior parte dei blocchi di rivestimento fu rimossa per la costruzione del Cairo.

Tra gli specialisti in archeologia egizia, è opinione comune che fu costruita come tomba per il faraone della IV Dinastia (2575 - 2467 a.C.) Khufu (conosciuto come Cheope). Questa opinione si basa principalmente sul ritrovamento di geroglifici su alcune pietre all'interno della piramide che assomigliano al suo sigillo, e alla testimonianza di Erodoto che vide i monumenti nel V° secolo a. C., cioè più di 2000 anni dopo che erano stati costruiti. Nonostante il fatto che nessun corpo fu mai trovato all'interno delle sue stanze ben sigillate, gli egittologi persistono nella loro teoria, facendo nascere una storia su decine di migliaia di schiavi costretti al lavoro per decine di anni nella costruzione di una montagna di pietre in cui mettere il cadavere di un solo uomo.

La Piramide di Cheope (veduta aerea)

La Camera di Re: scoperta intorno all'anno 820 d.C. dal Califfo Ma'mun. Essa è situata a un terzo dell'altezza della Grande Piramide, e cioè a circa 45 m dalla base. Ci si aspettava di trovare un tesoro proporzionato alla grandezza del monarca, ed invece la camera del faraone (funeraria secondo l'egittologia ortodossa) era completamente vuota e spoglia dal qualsiasi decorazione e iscrizione. Solamente un sarcofago in granito vuoto (oggi tale materiale viene intagliato per la sua durezza, con abrasivi quali la polvere di diamante o di carburo di silicio detto carborundo).

Per accedere alla Camera del Re, si devono superare percorsi stretti ed impraticabili, corridoi e gallerie piccolissime. La domanda che ci si pone è come hanno fatto i saccheggiatori di tombe a trafugare tutto, ma proprio tutto all'interno di una stanza situata a circa 45 m di altezza, e il cui unico modo per raggiungerla dalla base è una galleria ascendente (bloccata da pesantissimi tappi in granito) che si collega alla Grande Galleria, lunga circa 46 m e con una pendenza di 26°.

| | Grande Piramide di Cheope:

2: camera sotterranea incompiuta; 3: corridoio cieco; 4: corridoio ascendente; 5: corridoio orizzontale; 6: camera della regina; 7: Grande Galleria; 8: cunicolo scavato dai ladri; 9: camera del sarcofago; 10: vani di scarico; 11: condotti della camera del re; 12 : condotti della camera della regina. |

Le misure della Piramide di Cheope

E' la teoria che vuole dimostrare come la Piramide di Cheope fu costruita sulla base di conoscenze geometriche molto sviluppate che ne facevano una specie di mappamondo. Verso la fine II secolo a.C. il grammatico greco Agatarchide di Cnido, scoprì che la base della Grande Piramide era esattamente un ottavo di un minuto di un grado in lunghezza. Da quì si ottiene che moltiplicando la lunghezza per 8, poi per 60 ed in ultimo per 360, il risultato è straordinariamente vicino alla circonferenza terrestre.

Nel 1638 il matematico scozzese John Greaves, durante la sua visita in Egitto, prese alcune misure: il sarcofago nella Camera de Re (1.97m), l'altezza della Piramide (146.6m) e il lato base (211.2m). Lo scopo fu quello di scoprire l'unità di misura utilizzata dagli architetti egiziani, ma purtroppo i rilevamenti furono insufficenti.

Il tentativo successivo venne fatto dalla squadra di scienziati francesi portati da Napoleone in Egitto. Il capo-squadra, Edmè-François Jomard, come Greaves intendeva cercare l'unità di misura utilizzata e quindi verificare se le misure della Piramide poteva ricondurre alle dimensioni della Terra.

Jomard misurò un lato della base (230.9m) e l'altezza (146.6m) da cui potè calcolare in 51º19' la pendenza e in 184.7m l'apotenusa. Egli sapeva che gli antichi indicavano l'apotenusa in 1 stadio, ed Erodoto aveva scritto che 1 stadio era pari a 400 cubiti, per cui 1 cubito è uguale a 0.4618m. Alcuni studiosi greci avevano dichiarato che la base della Piramide era lunga 500 cubiti.Moltiplicando 500*0.4618 Jomard ottenne 230.9m ossia la lungezza della base che aveva misurato.

John Taylor, all'inizio del 1800, scoprì che dividendo il perimetro della Piramide per il doppio dell'altezza si otteneva un valore molto simile al pi-greco, che indica il rapporto costante tra la circonferenza ed il suo diametro. Il pi-greco fu calcolato con esattezza fino alla quarta cifra decimale solo nel VI secolo d.C. Tramite questa scoperta Taylor calcolò il rapporto tra l'altezza ed il perimetro come uguale al rapporto tra il raggio polare terrestre e la sua circonferenza: 2 pi-greco.

Le scoperte di Taylor influenzarono non poco uno scozzese di nome Charles Piazzi Smith. Smith calcolò il "pollice piramidale" come 1/25 di cubito. Nel 1864 Smith partì per l'Egitto. Calcolò la posizione della Piramide a 30º circa di latitudine nord. L'ombra della Piramide spariva totalmente all'equinozio di primavera. Le sue misurazioni miglioravano il calcolo del pi-greco fino al quinto decimale. Il perimetro, in pollici piramidali, corrispondeva esattamente a 1000 volte 365.2 (il numero di giorni dell'anno solare) e questo ben 1500 anni prima che i Greci calcolassero il primo calendario, mentre i rapporti tra le lunghezze dei corridoi della piramide rivelavano addirittura alcune date fatidiche della storia del mondo.

Inoltre, sempre secondo Smith, la Piramide rivelava anche la distanza tra il Sole e la Terra se si moltiplicava la sua altezza in pollici per 10 alla nona potenza (10 a 9 era il rapporto tra l'altezza e la larghezza della Piramide).

Joseph Seiss, un ecclesiastico americano, scrisse che le pietre della Piramide contenevano un sistema di numeri che indicavano misure, pesi, angoli, temperature, gradi, problemi geometrici e rilevamenti cosmici. Seiss fu sorpreso dalla ricorrente presenza nei suoi calcoli del numero 5.

Altri sostenitori di questa teoria sottolinearono come il meridiano ed il parallelo che si intersecano nella Piramide (30º di latitudine nord e 31º di longitudine est) incrociano più terraferma di ogni altro come se gli Egiziani volessero posizionare la Piramide al centro del mondo abitato. Un quadrante che si estende a nord-ovest e a nord-est dalla Piramide racchiude perfettamente il delta del Nilo. Petrie, a sostegno questa teoria, partì per l'Egitto nel 1880 con un'attrezzatura molto affidabile. Petrie si stupì dall'incredibile precisione con cui fu costruita la Piramide: sia in lunghezza che in pendenza gli errori erano così minimi da risultare impercettibili. I muri del corridoio in discesa perfettamente diritti per i loro 107m di lunghezza con un'approsimazione di 5mm. Petrie confermò il calcolo del pi-greco scoprendo che anche la Camera del Re conteneva un pi-greco nel rapporto tra la lunghezza e il perimetro.

Ai giorni nostri esistono ancora studiosi che credono nel significato non casuale delle dimensioni della Piramide di Cheope. Gli ultimi rilevamenti confermano quanto sostenuto in precedenza. Il pollice piramidale (PI), la cui scoperta è attribuita ad Isaac Newton, è uguale a 0.635660m, il cubito piramidale è stimato in 25PI da cui ne consegue che Camera del Re ha un volume di 12500PI ossia una tonnellata piramidale. L'angolo della Piramide è esattamente 51º, 51' e 14.3''. Il volume interno del sarcofago è uguale alla metà del volume esterno. La posizione esatta è di 29º, 58' e 51.06'' di latitudine e di 31º e 9' di longitudine. La Grande Piramide non ha ombra a mezzogiorno nel giorno di equinozio di primavera e guarda verso il nord magnetico con uno scostamento di 3' permettendole di essere la struttura più accuratamente orientata.

Il parallelo ed il meridiano che coprono la maggior parte di superficie terrestre si incrociano nella Grande Piramide. Il perimetro della base diviso per 100 da' 365.24 come i giorni in un anno come tante altre misure. L'altezza (147m e 75cm anche se originariamente raggiungeva probavilmente i 150m) moltiplicata per un milione è molto vicina alla distanza tra la Terra e il Sole. Il peso, stimato in 5.955t, moltiplicato per un miliardo è una buona approssimazione del peso della Terra. L'altezza media dei continenti sul mare è quasi esattamente l'altezza della Piramide. I quattro lati misurano esattamente: lato nord 230m e 25,05cm; lato sud 230m e 45,35cm; lato est 230m e 39,05cm; lato ovest 230m e 35,65cm. E con maniacale precisione i suo angoli misurano: nord-est 90º, 3' e 2''; sud-est 89º, 56' e 27''; nord-ovest 89º, 59' e 58''; sud-ovest 90º e 33''. In ultimo, la curvatura delle pareti (la Piramide di Cheope è l'unica ad avere una leggera curvatura sulle pareti impercettibile ad occhio nudo) è identica a quella della Terra. In conclusione la Piramide di Cheope, o Grande Piramide, è la scala 1:43.200 della Terra.

Tempio di Artemide

La collocazione del tempio di Artemide fra le sette meraviglie del mondo è dovuta alla stupenda architettura ed alle dimensioni eccezionali del suo complesso. L'edificio più importante e più antico, denominato "D" dagli archeologi, fu costruito per ordine di Creso circa a metà del VII secolo; di ciò abbiamo come testimonianza delle iscrizioni in caratteri Lidi e greci che si trovavano sulle colonne del tempio "D".

I lavori furono eseguiti dall'architetto Chersifrone. La fama del tempio nella antichità era legata al diritto di asilo che questo elargiva e crebbe molto per i racconti legati a personaggi illustri e alla vita religiosa della città. Fin dai tempi più remoti il denaro necessario al sostentamento del tempio veniva procurato dai pellegrini, dai mercanti che affollavano il tempio e dai sacerdoti che vendevano le carni usate per i sacrifici. Gli scavi nel santuario sono oggi ancora in corso, per il momento si ritiene che nel VII secolo il santuario consistesse in una struttura simile ad un altare che cambiò varie volte e di due altri monumenti: l'Hekatompedon, così detto perchè misurava 100 piedi e l'altare a rampa. Tutto ciò fu ricoperto con la costruzione del tempio "D" e quella del cortile dell'altare. Il tempio "D" aveva otto colonne sulla facciata e pare nove sul retro, non doveva essere ipetro, sebbene alcuni studiosi sostengono che il tempio fosse aperto alla pioggia, perchè nella zona della cella fu trovato un tubo che serviva per eliminare l'acqua.

| In seguito si pensò che la copertura fosse tronca e limitata al colonnato, cioè che la parte centrale fosse scoperta. L'accesso alla terrazza alta del santuario avveniva per mezzo di scalini di marmo costruiti attorno all'edificio come una gigantesca cornice. |

L'alto basamento era largo 7,85 m e lungo 131 m. Plinio racconta che le colonne erano alte 20 m, snelle ed elegantemente scanalate (stile ionico), dei bellissimi capitelli sostenevano le travi tanto grosse da far sorgere una leggenda che parla di un intervento della stessa dea per aiutare l'architetto ad erigerle, questi infatti scoraggiato dalla difficoltà dell'impresa meditava il suicidio. Il fregio non aveva figure ma solo una grossa dentellatura sulla cimasa più alta che sorreggeva il timpano. Quest'ultimo aveva tre aperture o finestre: quella centrale fornita di sportelli e al suo fianco si ergevano due statue di amazzoni. Plinio parla nel complesso di 127 colonne. La cella si trovava esattamente al centro dell'edificio; non si è sicuri del fatto che la statua della dea dominasse la cella, ma possiamo immaginare che la grandezza della statua fosse quella delle copie di epoca romana. La strana statua delle molte mammelle dell'Artemide Efesia rappresenta una dea madre. La statua è rigida, la parte bassa assomiglia al sarcofago di una mummia egizia.

Gli elementi decorativi come cervi, leoni, grifoni, sfingi, sirene e api sono originari dell'Est. Le statue avevano molta importanza in questo complesso, infatti di tutte le competizioni svoltesi fra i greci, quelle di scultura che si tennero nel V secolo per abbellire il tempio furono uniche sotto molti punti di vista. Gli scultori delle statue di bronzo delle amazzoni, qui però mostrate in atteggiamento di supplici che implorano rifugio nel tempio, furono invitati ad esporle in pubblico e le quattro giudicate migliori (erano quelle di Fidia, Policleto, Cresila e Fradmone) furono scelte per decorare il tempio "D"; la celebrazione della pace di Callia del 450 a.C. fu l'occasione per questo avvenimento. L'altare non si trovava in linea retta rispetto al centro della facciata, ma il sacerdote poteva scorgere le parti alte del tempio dove avveniva "l'apparizione" della dea dalla finestra centrale del tempio. Per stabilire quale fosse l'immagine di culto in epoca arcaica è importante notare che il tempio "E" è volutamente simile nelle linee e nei particolari al tempio "D".

Il tempio "D" fu distrutto il 21 luglio del 356 a.C. da un certo Erostato, che lo incendiò pensando in questo modo di rendere il proprio nome immortale. Nel più basso livello degli scavi, in quello che è chiamato "deposito della fondazione", databile intorno al 600 a.C., furono trovate statuette d'oro, di legno, d'avorio, d'argilla, alcune erano raffigurazioni di Artemide come dea cacciatrice con l'arco o dea dell'Ade con una torcia; le più piccole figure arcaiche del VI secolo mostrano i diversi aspetti della dea. Senofonte narra di aver visto nel tempio una statua arcaica della stessa forma di quelle trovate negli scavi. Queste statue mostrano un miscuglio di forme orientali, lidie, persiane, ittite ed egizie. Una parte importante per la ricostruzione del tempio è rappresentata dalle monete che recano la sua immagine, nelle fondamenta del tempio "D" sono state trovate 87 delle più antiche monete conosciute. Per ricostruire la facciata del santuario si utilizzò una sola moneta e non ci si rese conto che, sulla moneta era stata operata una sintesi del numero esatto delle colonne (8), come risulta da altre monete. Dopo la distruzione da parte dei Goti, avvenuta nel 262 d.C., si era tentato di ricostruire il tempio che nel periodo classico poteva essere considerato l'espressione dello spirito della Grecia Ionica. L'uso dell'edificio nel IV secolo era mal tollerato dalla religione cristiana, e per questo fu completamente distrutto da S. Giovanni Crisostomo. Si dice che la gente continuasse ancora ad adorare le pietre sottratte all'area sacra, la primissima e più venerata era la pietra caduta dal cielo, probabilmente un meteorite. La scoperta dei resti del tempio avvenne nel 1860 per opera di John Turtle Wood.

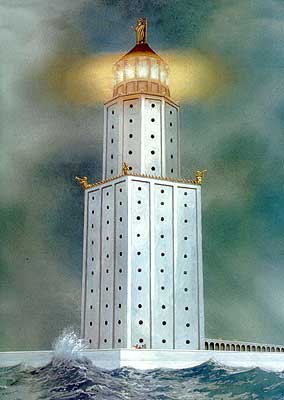

Faro di ALESSANDRIA

Alessandro il Grande giunse in Egitto nel 332 a.C. e, dopo aver conquistato rapidamente il paese, fondò la nuova città ad ovest del delta del Nilo, su una striscia di terreno sabbioso, che separa la palude Mareotide dal Medirerraneo, di fronte all'isola di Faro. Il progetto venne affidato all'architetto Dinocrate; lo portò a compimento Tolomeo figlio di Lago, prima satrapo, poi re d'Egitto.

L'isola di Faro, su cui sorse la famosa torre luminosa, fu congiunta alla città con una diga lunga 7 stadi (1290 metri circa), formando così due porti comunicanti col Nilo per mezzo di canali navigabili. Già in tempi antichissimi dovette esserci l'uso di accendere sull'alto delle colline, in prossimità del Lido, dei fuochi perchè fossero guida ai naviganti.

Si ritiene, tuttavia, che la prima vera e propria torre-faro, quella che ha dato a tutte le altre il nome e il modello, sia stata proprio quella di Alessandria d'Egitto. Architetto ne fu Sostrato di Cnido, figlio di Dexifane, il quale lavorò sotto i primi due Tolomei. La costruzione del Faro iniziò probabilmente nel 297 a.C., sebbene in epoca più tarda il cronista Eusebio, vescovo di Cesarea, che era stato prigioniero in Egitto, citi nella sua Cronaca la costruzione del faro nell'anno 283 o 282 a.C.. L'inaugurazione ebbe luogo sotto il secondo Tolomeo, Filadelfo, tra il 280 e il 279 a.C.. Il Faro era stato consacrato a favore dei navigatori agli dei salvatori ("teois soteroi uper ton laixomenon ", come diceva l'epigrafe dedicatoria, che poteva facilmente essere scorta da chiunque entrasse o uscisse dal porto), nei quali si devono probabilmente riconoscere piuttosto che Tolomeo I e Berenice, i Dioscuri, Castore e Polluce, divinità della luce, splendenti, che i naviganti vedevano, durante la tempesta, posarsi sulla cima dell'albero maestro: la fiamma del Faro vista isolata e alta sull'orizzonte, come una stella, sembrava ad essi l'apparizione della divinità protettrice. Assai presto si diffuse nel mondo antico la fama della torre luminosa sorta sulla spiaggia dell'Egitto, torre che in verità era annoverata tra le più colossali costruzioni dei re greci.

|

| Non si conosce nulla di positivo sull'origine della parola "faros" che taluni vorrebbero derivare dall'egiziano phaar "tela" (i Greci avrebbero dato il nome pharos all'isola in cui venivano a comprare il phaar); ma è ipotesi poco consistente, tanto più che finora manca perfino la prova sicura che la minuscola isola fosse la sede di un commercio considerevole, prima della fondazione di Alessandria. Fu Omero nell'Odissea a menzionare Pharos come un'isola e la situò ad un giorno di vela dall'Egitto. Le fonti di Omero erano ovviamente piuttosto incerte. La leggenda narrava la storia della bella Elena giunta in Egitto con Paride, ma quell'isola in cui non c'era nulla da vedere e i cui unici abitanti erano le foche l'annoiò. Dieci anni dopo vi tornò, accompagnata questa volta dal suo sposo Menelao, che stava rientrando in patria da Troia e che, spinto fuori rotta da una tempesta, era approdato su quella terra. Menelao - narra la leggenda- incontrò un vecchio e gli chiese: "Che isola è questa?". |

Il vecchio rispose che l'isola era del Faraone. Menelao, che non aveva inteso bene, domandò di nuovo: "Faro?". Al che il vegliardo rispose affermativamente, ripetendo la parola "Faraone" con l'antica pronuncia egiziana, che la trasformò in "Prouti". Menelao interpretò malamente la risposta: questa volta capì "Proteo", nome che sapeva essere quello della divinità marina a cui Poseidone aveva concesso il dono della profezia. Così la pronuncia poco chiara di un vecchio e il qui pro quo di Menelao fecero conoscere al mondo l'isola sotto il nome di Pharos, terra protetta dal nume Proteo. Per di più, tornato in Grecia, Menelao aggiunse qualche ricamo alla storia, tanto che le foche, disprezzate da Elena, si mutarono in ninfe che affollavano la spiaggia. Poco sappiamo intorno all'edificio, dagli antichi genericamente ammirato a mai sufficientemente descritto, e poichè tutte le innumerevoli torri luminose che lo presero a modello sono andate distrutte, quando si eccettui il piccolo faro di Taposiris Magna, alto 17 metri, ancora superstite a circa 40 Km. sulla costa occidentale del Delta, per farcene un'idea dobbiamo ricorrere alle modeste lanterne di terracotta, ai mosaici, tra i quali recente quello scoperto a Gerasa e alle monete alessandrine coniate sotto Domiziano, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio e Commodo. In quest'ultime sono evidenti i particolari essenziali dell'edificio, specialmente i Tritoni, i mostri marini che sappiamo nelle tombe o nelle conchiglie tortili, riprodotti agli angli della cima del I piano.

Alla base è raffigurata la porta di ingresso e un'immagine di Zeus Soter ritto in piedi e munito di un lungo scettro è chiaramente visibile su parecchi esemplari. Inoltre descrizioni del Faro ricorrono negli scritti di vari autori classici all'inizio dell'era cristiana, soprattutto in Diodoro Siculo, in Strabone e in Plinio il Vecchio, il quale ci dice che la torre costò 800 talenti cioè circa 5 miliardi e 200 milioni di lire. Del pari all'oscuro siamo circa la sua organizzazione e amministrazione nell'età tolemaica, sebbene sia indubbio che aveva una grande importanza per la vita economica della città. Durante il dominio romano, Iside ebbe, tra gli altri mille, anche l'epiteto di Faria e un tempio di questa dea protettrice della navigazione sorse nell'isola ai piedi della grande torre. Alla guardia e alla manutenzione del faro, nell'età romana, furono preposti liberti imperiali. Il sistema d'illuminazione consisteva nell'accendere fuochi di legno resinoso e grandi torce, oppure nel bruciare oli minerali in vasti recipienti. La potenzialità ed efficacia della luce, che gli antichi considerarono stupefacenti, tanta era la distanza, 50 Km. circa, a cui veniva proiettata, erano accresciute ad intermittenza da enormi specchi concavi di metallo, i quali sarebbero stati espressamente inventati da Archimede. E' noto infatti che nel I Medio Evo il Faro trasmetteva alla città di Alessandria messaggi eliografici dalle navi in arrivo. La torre sorgeva all'ingresso del "megas limen", sopra un isolotto riunito alla punta nord-est dell'isola di Faro, proprio nel luogo attualmente occupato dal rovinato forte Qait Bey (1477-79) che ne copre le fondazioni e le ultime vestigia. Secondo testimonianze storiche, essa era un vero e proprio colosso, alta quanto un edificio di 45 piani. La sua altezza infatti doveva aggirarsi intorno ai 120 - 130 metri e, come una torta nuziale, era composta da tre piani distinti, sempre più stretti. Il I, alto 60 metri, aveva una pianta quadrata ed era molto largo. Il II era alto 30 metri e, sempre stando a racconti e scritti di epoca antica, ricordava molto una torre a sezione ottagonale. L'ultimo pezzo, di 15 metri, invece era costituito da una vera e propria torre cilindrica sormontata da un'enorme statua, forse quella di Alessandro il Grande o quella di Zeus Soter. L'ingresso al monumento non era al livello del suolo, ma un pò rialzato, al termine di una rampa di scalini. Si sa che il Faro attraversò diverse epoche storiche senza grossi traumi e poco dopo l'anno 1000 era ancora in piedi. Ma, in seguito, gli occupanti musulmani distrussero il 3^ piano del Faro, sostituendolo con una piccola moschea. Nei tempi che seguirono il Faro cadde in rovina, fino a trasformarsi in una vera e propria "cava di pietre" per la realizzazione del forte, già citato, che si erge ancora. Sul Faro di Alessandria si modellarono le altre torri consimili, innalzate in età ellenistica e romana, in vari punti del Mediterraneo: esse ebbero in generale un'altezza minore, furono suddivise in un numero maggiore o minore di piani, ma il tipo rimane sempre il medesimo. L'ultima possibile raffigurazione del Faro prima della sua distruzione la troviamo in un mosaico della volta della cappella di San Zeno in S. Marco a Venezia, databile intorno al 1200. Mostra il Faro e una nave con l'Evangelista al timone, mentre arriva ad Alessandria per fondare la chiesa copto-cristiana in Egitto. Ad Alessandria la memoria del Faro è mantenuta viva da una scultura moderna in marmo bianco che lo riproduce insieme a Iside Faria, e accoglie i turisti che entrano nei giardini per visitare le catacombe di Kom-es-Shafur. Per concludere bisogna dire che ora forse potremo finalmente rivedere una copia di quest'incredibile monumento: ciò potrebbe accadere infatti se viene dato il via ad un progetto del governo egiziano per la sua ricostruzione. Con un piccolo enigma da chiarire: come si farà a conciliare la forma originale del Faro, comprendente una statua, cioè una raffigurazione umana, con il Corano che, almeno teoricamente lo proibisce.

Mausoleo di ALICARNASSO

Il termine mausoleo con il quale si intende la tomba a carattere monumentale- discende dalla tomba di Mausolo, satrapo della Caria, ad Alicarnasso. Secondo gli antichi autori è ad Artemisia che si deve la costruzione del Mausoleo dedicato al fratello-sposo Mausolo, ed è per questo che sovente se ne è fatta risalire la datazione al biennio intercorso tra la morte di lui e quella di lei, cioè al 353-351 a.C..

| Ma è evidente che la tomba aveva proporzioni troppo vaste perchè in così poco tempo se ne fosse potuto ideare il progetto e completare la costruzione; è più probabile che ciò sia avvenuto mentre Mausolo era ancora in vita, nel 370-365 a.C., e che l'esecuzione terminasse intorno al 350 a.C., poco dopo la morte di Artemisia. La bellezza dell'architettura della tomba, unitamente alla decorazione scultorea, la fecero qualificare fra Le sette meraviglie del mondo antico. Donde si passò a denominare col nome di mausoleo qualsiasi tomba monumentale (mausoleo di Augusto, mausoleo di Adriano). |

| Ma il mausoleo fu un tipo architettonico essenzialmente classico: non sarebbe esatto denominare mausoleo edifici sorti dopo la fine del paganesimo. |  |

La tomba di Mausolo, secondo la ricostruzione del Krischen, presenta un grande basamento di 22 metri di altezza, circondato inferiormente da una zoccolatura degradante, sopra la quale si innalza un colonnato ionico di nove colonne per undici, di circa tredici metri di altezza; sopra questo si trovava una piramide a gradini di 7 metri ed infine la quadriga.

Il tutto raggiungeva un'altezza di 49 metri. In questa ricostruzione tutto l'insieme è legato da un sistema di misure molto semplice basato sul multiplo del piede e del cubito sami, congiunti dal rapporto di due o tre multipli per due e per potenze di due, secondo regole costanti dell'architettura greca.

La ricostruzione di Krischen fu, fra le molte, la più semplice ed attendibile. Essa si accorda con le misure delle fondamenta e con quelle di parti

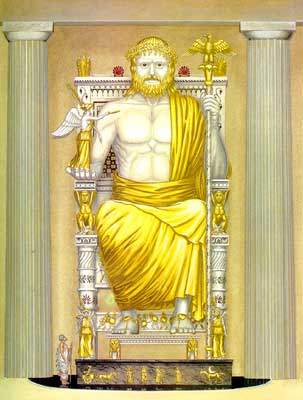

Statua di ZEUS

Trono alto circa quattordici metri con spalliera diritta e culminante con figure di dei; braccioli sostenuti da sfingi; il dio era seduto con peplo drappeggiato, che era d'oro; i piedi poggianti su uno sgabello lavorato, cesellato e poggiante su un leone a tutto tondo; calzari cesellati con lavori di scene di guerre; nella mano destra reggeva una vittoria, che si dice fosse d'oro e misurasse due metri...

| Con la mano sinistra regge un'asta molto lunga poggiante sul terreno e avente in cima un'aquila d'oro; la faccia del Dio esprime bontà e gioia, come dice Crisostomo. La testa è incoronata di olivo. La faccia e la parte scoperta del corpo erano d'avorio cesellato, mentre erano d'oro e di altri metalli preziosi barba e capelli. Pietre preziose disseminate nei punti opportuni, ad esempio gli occhi. Qualcosa possono dirci, a tal proposito, le statue dei bronzi di Riace. Pausania descrive minutamente il gran numero di figure che sono nei piedi del trono e attorno ad esso sulla base; si giunge perfino a venti figure di dei che assistono alla genesi di Pandora. Il tutto poggiava su un basamento di marmo pario, alto uno o due metri. Quando si pensa che la statua di Minerva, nel Partenone, era visibile ai naviganti che giravano capo Sunio, quasi fosse un faro ideale, si ha l'idea della grandiosità di tutti i monumenti che Fidia affidò ai posteri. |

|

Sarebbe facile affermare che i cosiddetti "Bronzi di Riace", essendo di Scuola fidiaca, potrebbero darci un'idea della grandiosità della concezione artistica del sommo Fidia, ma non siamo nè certi che vengano da tale scuola, nè, se così, fosse, bastano a darci una definizione del massimo artista e del suo "Zeus di Olimpia". Abbiamo pochissime fonti, nessuna immagine dello "Zeus" e poche e vaghe descrizioni, come quella che ci dice che era alta oltre i tredici metri.

Dice Pausania (libro V, 11, 1-10):

Il Dio, costruito d'oro e d'avorio è assiso in trono; una corona, che imita i rami di olivo, gli sta sul capo. Egli porta nella mano destra una Vittoria, anch'essa d'avorio e d'oro, che tiene una tenia e porta una corona in testa. Nella mano sinistra del dio è uno scettro ornato di ogni genere di metalli. L'uccello, che è posto in cima allo scettro, è l'aquila. D'oro sono anche i calzari del Dio e così pure il mantello; sul mantello sono posti come ornamento piccole figure e fiori di giglio. Il trono è variamente ornato di oro e pietre preziose ed anche di ebano e d'avorio, ed in esso ci sono figure rappresentate in pittura e figure scolpite. In ciascuna delle gambe del trono sono quattro Vittorie, che rappresentano lo schema delle danzatrici; ce ne sono poi altre due alla base di ciascuna gamba. Sopra ciascuna delle gambe anteriori si trovano dei fanciulli tebani rapiti da Sfingi, e, sotto le Sfingi, Apollo e Artemide saettano i figli di Niobe. Tra le gambe del trono sono quattro sbarre, ciascuna delle quali traversa dall'una all'altra gamba. Sulla sbarra anteriore (quella che c'è proprio dirimpetto all'entrata) si trovano sette statuette; l'ottava infatti non sanno in che modo sia sparita. Sopra alle rimanenti sbarre è rappresentata la schiera combattente con Eracle contro le Amazzoni; il numero di queste e di quella insieme è di ventinove.

Anche Teseo è in mezzo ai compagni di Eracle. Però non le sole gambe sostengono il trono, ma anche colonne eguali e poste fra esse. Non è possibile andare sotto il trono, così come noi in Amicle penetriamo all'interno. In Olimpia sono d'impedimento certe barriere a guisa di muri.......

Nella parte più alta del trono ed a maggiore altezza del capo della statua, Fidia fece, da una parte, le Carìti e, dall'altra, le Ore, le una e le altre in numero di tre. Lo sgabello posto sotto i piedi di Zeus, chiamato "thranion", dagli abitanti dell'Attica, ha leoni d'oro, e, scolpita in rilievo, la battaglia di Teseo contro le Amazzoni, la prima prodezza degli Ateniesi contro stranieri. Per avere un'idea di questa statua ricorriamo alle monete in cui altri artisti avevano, più o meno male, riprodotto l'effige e così citiamo alcune monete di Elide al tempo di Adriano; esiste una pittura murale scoperta ad Eleusi. Sappiamo che Adriano ne ordinò una riproduzione ridotta, in oro, per metterla forse nella sua villa di Tivoli e che, a sua volta, fu riprodotta su monete.

Si discute dei "braccioli del trono", perchè si suppone che fossero sostenuti da sfingi, che ci fossero due leoni d'oro a tutto tondo, e non in bassorilievo, insomma ci sarebbe tanto da dire, ma la grandiosità e la bellezza suprema di questa statua ci sfugge sempre e noi siamo condannati ad intuire il mistero come si suole fare di certe entità credute ma mai viste da occhi umani, in realtà vera e fotografata.

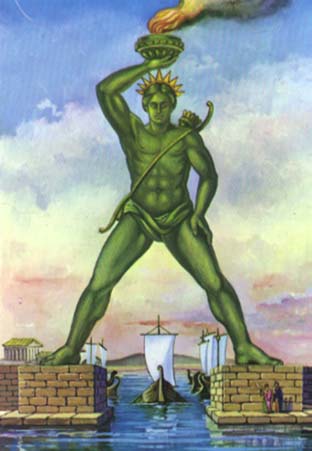

Colosso di RODI

Da una legge sacra di Cirene appare che la parola "Kolossos" significava la statuetta aniconica di argilla, legno o cera rappresentante il doppio di un individuo, maschio o femmina. Il vocabolo appartenente ad una lingua pre-greca di ceppo asiatico, significò, ancora in età preellenica, non solo la statuetta di valore magico, ma la vera e propria statua, con tale significato, fu acquisito dal dialetto dorico, quando i Dori colonizzarono le isole e l'Asia Minore. Per tale ragione troviamo attribuito questo termine alla statua gigantesca di Helios che la città dorica di Rodi innalzò in ricordo della vittoriosa resistenza all'assedio di Demetrio Poliorcete.

| La statua venne costruita da Chares di Lindo, scolaro di Lisippo. Dopo che venne eretta il vocabolo "kolossos" indicò solo le statue di grandissime dimensioni ed essa venne annoverata tra le sette meraviglie del mondo. L'iscrizione dedicatoria è conservata nelle fonti scritte e forse anche si può ricostruir l'epigramma dell'artista. La costruzione dell'opera durò dodici anni, sicchè si può pensare che l'opera fu dedicata nel 290 a.C. a Helios. Pare che essa fu elevata sotto Seleuco Nicatore, data che non sposta tale cronologia. Dal racconto di Filone di Bisanzio riguardante la costruzione della statua, si apprende che essa era alta 32 metri e che l'artista, dopo aver infisso solidamente con grossi perni di ferro i piedi di bronzo della statua in una base di marmo, elevò il resto del corpo a strati avendo cura di preparare, nell'interno della statua, un'intelaiatura di ferro, formata da barre orizzontali e di montanti, che seguivano la forma della statua e che erano fissati con perni alle pareti di essa. |

Lo scheletro di ferro era stabilizzato da un riempimento fatto con blocchi di pietra. Per la fusione, sul posto, delle parti bronzee era stato elevato tutto intorno un terrapieno. Non è escluso che essa fosse di legno e che la quantità di assi e di travi occorrenti fosse prelevata dalla colossale torre d'assedio, l'Elepoli, alta 40 metri, impiegata da Demetrio Poliorcete.

| Negli anni 224 e 223 a.C. il Colosso di Rodi crollò in seguito ad un terremoto, spezzandosi alle ginocchia. Secondo Strabone non fu restaurato per un divieto sacro. I pezzi si trovavano ancora distesi a terra nel 653 d.C.; furono sottratti dagli Arabi durante una loro scorreria e venduti ad un ebreo di Emesa. Durante il dominio dei Cavalieri di Rodi e nel Rinascimento, nacque la leggenda che il Colosso di Rodi sorgesse nel porto minore di Rodi e che le navi passassero sotto le gambe divaricate della statua; ricostruzione non accettabile per considerazioni stilistiche e tecniche. Migliore è l'ipotesi del Gabriel che (secondo cui) il Colosso di Rodi sorgesse là dov'è oggi il "forte di S.Nicola", eretto dai Cavalieri Giovanniti. |  |

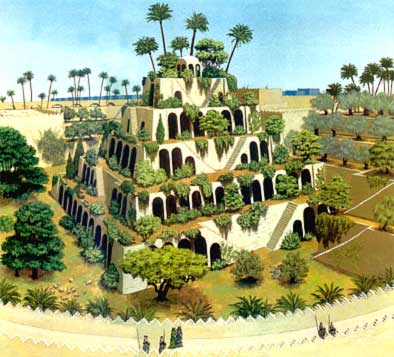

Giardini Pensili

Tutti gli antichi testi dicevano che i giardini pensili di Babilonia erano il solo luogo della città in cui era stata usata la pietra. Erodoto, cui piacevano oltremodo i particolari pieni di fantasia, consacra un lungo paragrafo a questi, che i lirici annoveravano tra le sette meraviglie del mondo. Dopo uno studio minuzioso dei testi antichi e un attentissimo scavo, Robert Koldewey (un archeologo) arrivò fatalmente alla conclusione che le strutture a volta presso la Porta Ishtar erano davvero la base di sostegno dei famosi giardini pensili di Babilonia.

| La strada processionale, larga 22 metri, rivestita da mattonelle smaltate azzurre e ornate con 120 leoni di oltre due metri, con le fauci spalancate e dipinti di bianco, rosso e giallo, passava attraverso la celebre porta Ishtar, gigantesca opera fortificata, fiancheggiata da due torri avanzate, anche interamente rivestita da mattonelle smaltate azzurre decorate con immagini di animali sacri tori, draghi, disposti in alternate, che si calcola ammontassero a una trentina. |  |